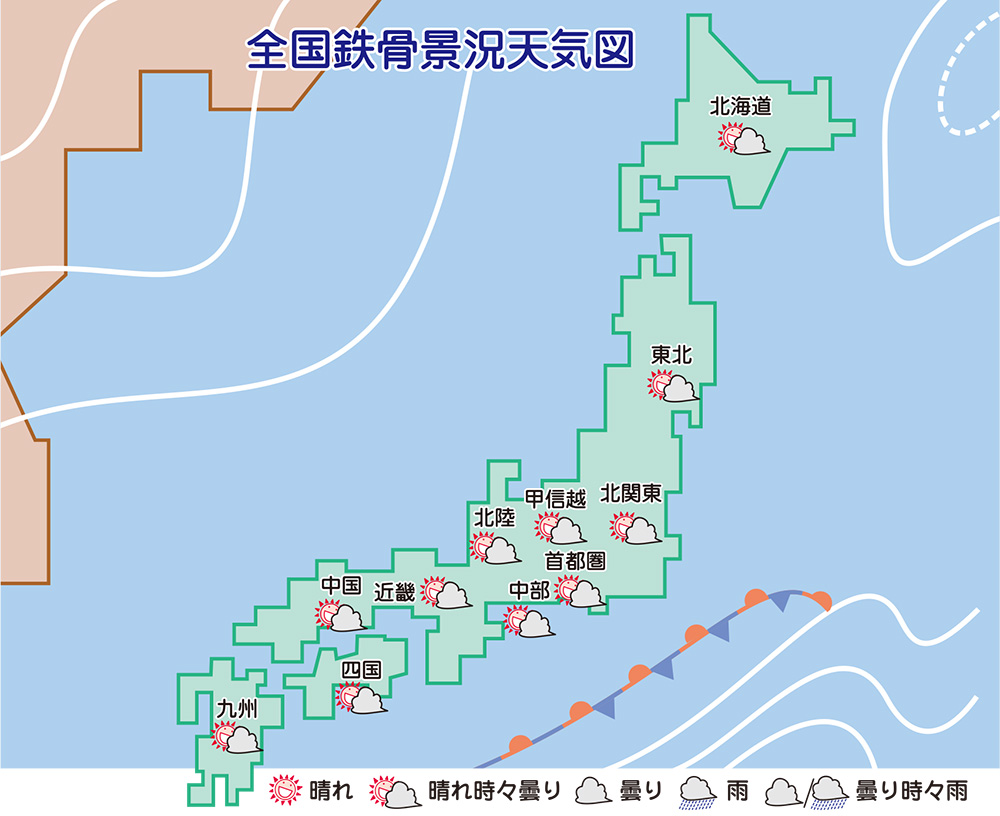

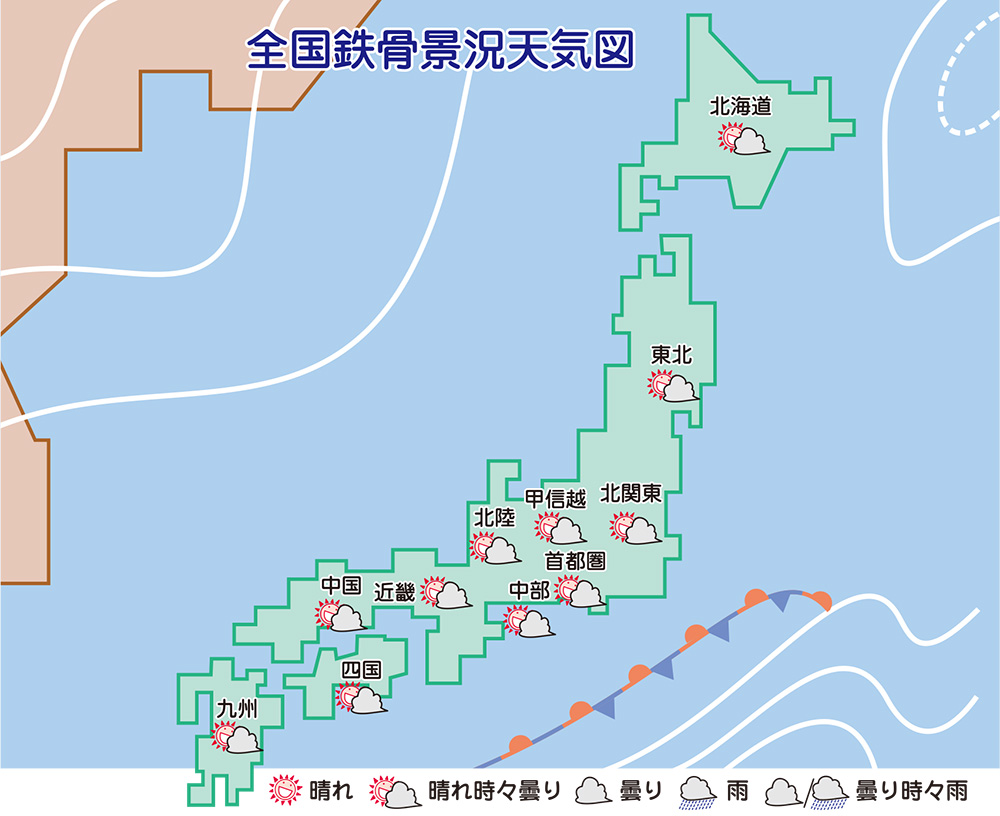

需要の『踊り場感』が継続

- 春先以降の見積もり数は増加

物件規模と地域格差が鮮明に

物件の工程ズレに季節要因も加わって建築鉄骨業界全体に昨年後半以降、需要の『踊り場感』が継続しているのが現状だ。ただ、春先以降の見積もりが徐々に出始めており、各社の対応に今のところ焦燥感はみられない。

物件の工程ズレに季節要因も加わって建築鉄骨業界全体に昨年後半以降、需要の『踊り場感』が継続しているのが現状だ。ただ、春先以降の見積もりが徐々に出始めており、各社の対応に今のところ焦燥感はみられない。

CIW検査業協会(会長=逸見俊一・検査サービス社長)は1月31日、東京・神田和泉町の「ちよだパークサイドプラザ」で若手スタッフを対象とした非破壊検査関連業界研修会を開き、約60名が参加した。協会の枠を越えて業界の方向性を聞き、話し合える場を設けることが目的で、同協会では初の開催となった。

逸見会長はあいさつで「資格試験や認定取得が年々難しくなっており、検査会社の多くを占める中小規模の企業にとって死活問題になっている」と指摘。若手スタッフに対する期待と配慮をにじませ、「よりよい業界にしていきたい」と述べた。

(写真=約60名が参加した研修会のもよう)

鉄骨ファブ業界は13年後半からの繁忙期入り以降、各社の工場稼働率が高水準で推移したが、昨年後半以降は、やや落ち着いた展開をみせている。今夏以降から都心を中心とした大型再開発プロジェクトのほか、東京五輪関連、震災復興など底堅い需要が見込まれ、現状を『踊り場』と捉える関係者は少なくない。業界全体に焦りはみられず、営業姿勢も採算重視や適正価格での受注を重視、単価も安定した状況が続いている。こうした受注環境を受け、1月中旬から一斉に開催された全国の各鉄構組合の賀詞交歓会は今年も明るい雰囲気が漂うなかで新年のスタートとなった。

(写真=賀詞交歓会のようす(群馬県鉄構業協同組合))

・[特集1]露出柱脚・基礎工法

・[特集2]再開発プロジェクトの展望 Part.2

・[gallery]東京の街並み(八重洲編)

・[論文]新ダイビルの構造設計と施工

・[Report]IASS 2016 プレシンポジウムセミナー

・[Report]SASST(建築鉄骨構造技術支援協会)2015年 研修旅行報告

・[論壇]杭に関するいくつかの問題提起

・[人HUMAN]中原 理揮さん

全国鐵構工業協会(会長=米森昭夫・ヨネモリ会長)は15日、東京・中央区の鉄鋼会館で会員、来賓関係者ら約230名を集め、平成28年新年賀詞交歓会を開催した。

米森会長は、冒頭のあいさつで「今年度の鉄骨需要量は500万㌧超を見込んでいる。今後2、3年はこの状況が継続すると考えている」と業界の現状を説明。また、「昨年は"教育元年〞と位置付け、教育を重点的に取り組んできた。今年も継続して推進したい。一方、昨年は建設業界において落橋防止装置の溶接不良など一連の不祥事が起きたが、われわれも注意を怠ることなく、安心・安全な鉄骨を供給できる業界に育てる必要がある。専門家を集めて特別なプロジェクトを立ち上げて品質管理を徹底的に実施したい」と新年の決意とともに新たな活動への意欲を示し、理解と協力を求めた。

(写真=賀詞交歓会(才賀・建設産業専門団体連合会会長の発声で乾杯))